De los hornos de Paquimé a la Denominación de Origen: una historia embriagante de cultura, resistencia y territorio.

HISTORIASMX. – En el corazón de la antigua civilización de Paquimé, entre los vientos resecos de la Gran Chichimeca y las estructuras ceremoniales de la Sierra Madre, nació hace más de mil años una bebida que hasta hace poco fue relegada a las sombras del mezcal y el tequila: el sotol.

Este destilado, elaborado a partir de la planta Dasylirion, no solo representa una técnica ancestral de fermentación y destilación, sino también la continuidad de una visión del mundo profundamente ligada al desierto, a los dioses y a la supervivencia cultural.

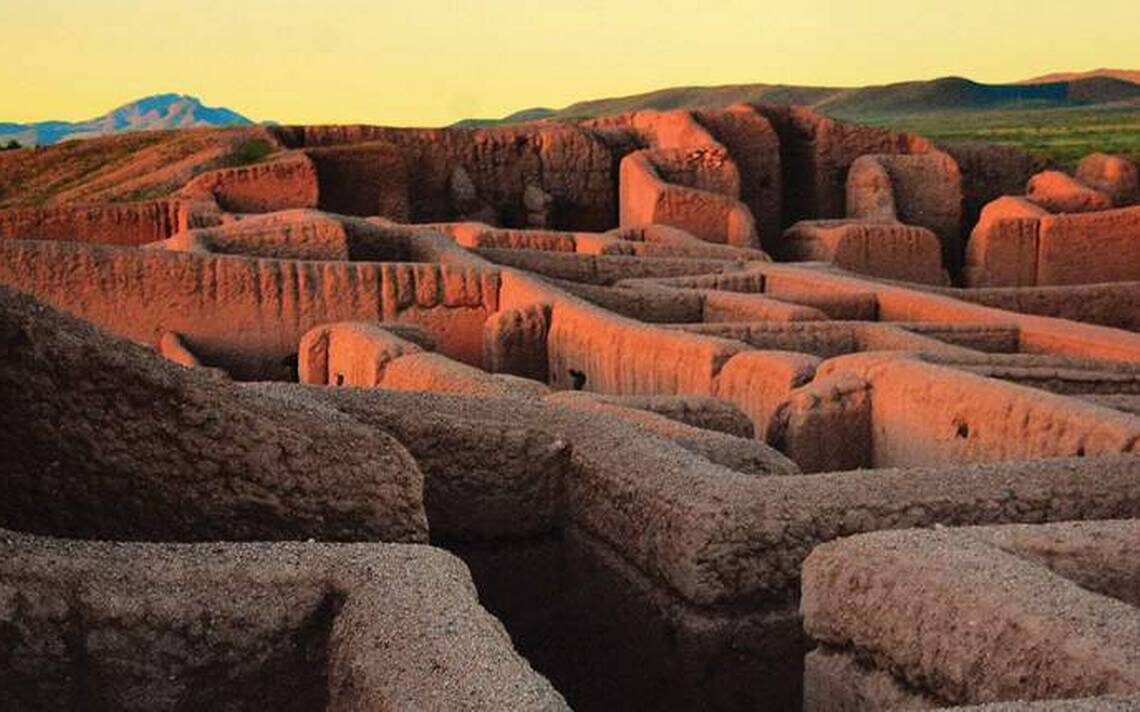

Los hornos de Paquimé: evidencia arqueológica de un saber antiguo.

Gracias a las excavaciones realizadas por Charles Di Peso en la década de 1960, se descubrieron en la «Casa de los Hornos» —un conjunto de once habitaciones y cuatro hornos cónicos empotrados en el suelo— rastros claros de una producción sistemática de licor de agave. Si bien aún no se puede afirmar con certeza si esa bebida era sotol en el sentido moderno, todo apunta a que la cocción de cabezas de agave y sotol para fermentar y embriagar formaba parte de las ceremonias agrícolas y rituales de esta cultura.

Estos hornos, ubicados al norte del asentamiento en Casas Grandes, Chihuahua, son hasta hoy la evidencia más clara de que el norte de México dominaba procesos fermentativos hace más de un milenio, desafiando el mito de que la destilación llegó solo con los europeos.

Un destilado de origen mítico: Mayahuel, el maguey y el sacrificio

Aunque el sotol proviene de una planta diferente al maguey, su origen espiritual se entrelaza con la cosmogonía mesoamericana. Según los mitos recopilados por fray Bernardino de Sahagún, la diosa Mayahuel —emblema de la fertilidad— es descuartizada por las tzitzimime (espíritus estelares) y enterrada por Quetzalcóatl. De sus restos brota el primer maguey, planta sagrada que ofrece pulque a los hombres como símbolo de placer, canto, gozo y conexión con lo divino.

Este relato no solo justifica la existencia del pulque, sino que resalta el papel espiritual que las bebidas embriagantes tenían en las culturas originarias: eran dones de los dioses, usados con respeto en momentos específicos, no simples estimulantes recreativos.

La moral embriagante en el mundo indígena

El uso de bebidas como el pulque (y eventualmente el sotol) estaba fuertemente regulado en las sociedades prehispánicas. Los ancianos y sacerdotes podían consumirlo en contextos rituales, pero los jóvenes nobles eran severamente castigados si bebían sin justificación religiosa o comunitaria. En palabras de Sahagún:

«El vino de esta tierra siempre lo tuvieron por malo, por razón de los malos efectos que de él se causan… lo atribuían no al borracho, sino al dios del vino, Tezcatzoncatl».

Este control estricto muestra que la embriaguez era vista como una posesión divina, y no como una debilidad humana. Tal cosmovisión se refleja también en los pueblos del norte, donde el sotol no se consumía por embriaguez, sino por sanación, comunión y resistencia.

El sotol como medicina y alimento

Mucho antes de ser embotellado con etiquetas modernas, el sotol fue preparado con víbora de cascabel por los pueblos lipanes de Chihuahua y Arizona, con fines curativos. Además, su cepa cocida servía para hacer panecillos o como suplemento alimenticio, en tiempos de escasez.

Esta multifuncionalidad lo convirtió en un recurso vital en el entorno semidesértico del norte mexicano, una región tradicionalmente excluida del relato hegemónico de Mesoamérica, pero rica en saberes resilientes.

Coahuila, Durango y la expansión del saber sotolero

Aunque el corazón cultural del sotol se ubica en Chihuahua, los estados vecinos de Coahuila y Durango también tienen una larga tradición en su producción, aprovechando el crecimiento silvestre del Dasylirion. Sin embargo, esta práctica solo fue reconocida formalmente hasta el año 2002, cuando el sotol obtuvo su Denominación de Origen, lo cual consolidó su identidad como producto cultural distintivo del norte mexicano.

Una bebida, un territorio, una resistencia

El sotol no es solo una bebida; es una herencia viva de los pueblos del desierto, una prueba de que los saberes indígenas del norte existieron, resistieron y siguen reclamando su espacio en la narrativa nacional. En una época donde lo mexicano se define comercialmente por el tequila y el mezcal, el sotol emerge como símbolo de identidad, orgullo y pertenencia.

Hoy, redescubrir el sotol es también reivindicar a Paquimé, a las mujeres y hombres del desierto, a los saberes que el viento casi borra, pero que sobreviven en cada gota de este licor milenario.

Por: Gorki Belisario Rodríguez Ávila