Crónica de la precariedad laboral y la resistencia obrera en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. — En el norte árido de México, donde la frontera con Estados Unidos dibuja una línea invisible sobre el desierto, se alzan cientos de naves industriales como fortalezas del capital global. Bajo sus techos metálicos, la vida transcurre en turnos extenuantes, salarios mínimos y jornadas que devoran cuerpos. Aquí, donde el sueño industrial prometía desarrollo, florecen nuevas formas de esclavitud.

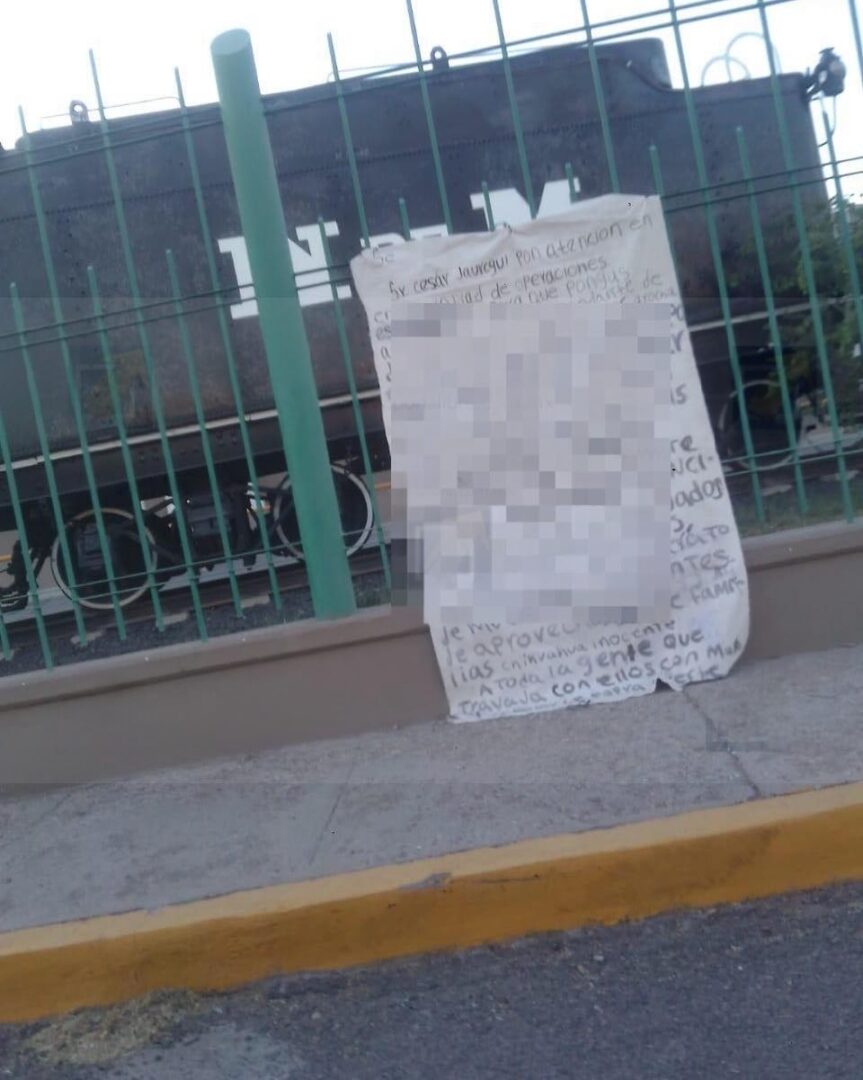

Fotogramas de la barbarie

14 de abril de 2020. Lear Corporation, una maquiladora ubicada en Ciudad Juárez, se convirtió en epicentro de un brote mortal: 13 obreros murieron por COVID-19. Todo empezó con la visita de una delegación alemana, sin cubrebocas ni protocolos. Dos días después, Juan Antonio Fraire, obrero de FoxConn Santa Teresa, se desplomó muerto en plena jornada. Antes había ido a la enfermería; le dieron pastillas y lo mandaron de vuelta a la línea.

Estos casos no fueron aislados. Se multiplicaron como espectros en un sistema cuya prioridad era mantener la producción, no la salud. Entre abril y mayo, más de 400 obreros murieron en maquilas solo en Juárez.

El paraíso de la sobreexplotación

La maquila es el emblema del capitalismo integral: manufactura para exportación, bajos salarios, mínima inversión estatal, maximización de utilidades. Desde el Programa de Industrialización Fronteriza de 1965, las maquilas han crecido de forma exponencial, sobre todo tras el TLCAN (1994) y el T-MEC.

En Chihuahua, uno de cada cinco trabajadores industriales labora en una maquila. Más del 80% de los productos van a Estados Unidos, alimentando cadenas globales de valor.

Pero, ¿a qué costo?

- Jornadas de 48 a 60 horas semanales, incluyendo sábados.

- Sueldos de entre 1500 y 2000 pesos semanales.

- Ambientes laborales sin ventilación adecuada ni protocolos de higiene.

- Violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, especialmente contra mujeres.

La investigadora María Patricia Fernández, en su estudio clásico sobre las obreras juarenses, señala que el fenómeno es un proceso de descalificación y feminización del trabajo. La maquila prefiere contratar mujeres jóvenes, sumisas, solteras, sin hijos. No por eficiencia: por vulnerabilidad.

Esclavitud legalizada

Las maquiladoras emplean un sistema perverso: “legales, pero ilegítimas”. Pagan el salario mínimo, afilian al IMSS, pero sus prácticas son criminales. La subcontratación, la falta de inspecciones laborales y el sindicalismo charro (proempresa) hacen del trabajo una trampa mortal.

Durante la pandemia, el gobierno federal permitió operar a miles de plantas, incluso cuando no eran esenciales. ¿El resultado? Cientos de muertos. Fue la primera vez que los obreros pararon: en abril de 2020, más de 20 maquilas en Matamoros, Tijuana y Mexicali se fueron a huelga espontánea. Gritaban: ¡Queremos vivir!

Las mujeres y el ejército industrial de reserva

El 85% de la fuerza laboral en ciertas maquilas de Ciudad Juárez son mujeres, según estudios históricos. Muchas, como Rosario Rivera, migrantes de municipios de Chihuahua como Santa Bárbara, Hidalgo del Parral o San Francisco del Oro, llegaron al norte buscando trabajo tras el abandono del campo y la minería. Otras huyeron de la violencia doméstica o del desempleo estructural.

Sus historias son la base de una doble explotación: por género y por clase. Trabajan bajo vigilancia constante, sin derecho a embarazo ni organización. “A veces creo que tengo suerte, al menos no trabajo como doméstica en El Paso”, dijo una obrera entrevistada en los años ochenta. Lo mismo podría decirse hoy.

Resistencias y rupturas

En 2015, las primeras protestas surgieron en EATON, Lexmark y Scientific Atlanta. Luego vino el movimiento 20/32 en Matamoros, en 2019. Más de 90 mil obreros lograron un aumento salarial. En 2020, durante la pandemia, las huelgas se extendieron desde Mexicali hasta Reynosa.

En Ciudad Juárez, surgieron colectivos de mujeres obreras que documentan abusos, organizan paros y denuncian ante la prensa. Algunas han sido despedidas, otras amenazadas. Pero ya no tienen miedo.

La frontera: laboratorio del capital global

Ciudad Juárez es un espejo. En una acera, los edificios de El Paso y sus suburbios. En la otra, las colonias de lámina, los hogares de mujeres jefas de familia, los camiones de las maquilas, la espera bajo el sol.

Aquí, el sistema económico se revela sin máscaras. En los rostros cansados de los obreros; en los informes de la Secretaría del Trabajo que ignoran las muertes; en los gerentes gringos que comen en sus oficinas climatizadas, mientras una obrera toma pastillas para el dolor de muñeca.

¿Qué futuro para las maquilas?

Hoy, más que nunca, se requiere una reorganización profunda del trabajo en el norte de México:

- Cancelar los contratos colectivos de protección patronal.

- Auditorías sanitarias permanentes y protocolos obligatorios.

- Aumento salarial digno que supere la línea de pobreza.

- Reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras.

- Apoyo al sindicalismo independiente y democrático.

Como escribió León Trotsky: “Los salarios no deben ser inferiores al máximo alcanzado. Si no, el desarrollo histórico barrerá a los sindicatos como polvo”.

Última frontera: dignidad

La historia aún no ha terminado. En la maquila, la explotación sigue. Pero también late la resistencia. Un nuevo proletariado del siglo XXI ha despertado en las márgenes del desierto, en los linderos del imperio. Sabe que la verdadera frontera no está entre México y Estados Unidos, sino entre quienes tienen todo… y quienes solo tienen su fuerza para resistir.

Por: HISTORIASMX.