De abril a junio, la Sierra Tarahumara Alta y Baja se convierte en un hervidero de actividad agrícola. Durante esta temporada, los rarámuris y otras comunidades indígenas cosechan alrededor de 13 tipos de maíces nativos, cada uno con características únicas y adaptadas a las condiciones locales.

HISTORIASMX. – La Sierra Tarahumara, parte de la Sierra Madre Occidental, es hogar de diversas etnias que han mantenido vivas sus tradiciones ancestrales. Entre estas etnias se encuentran los Pimas u O´oba, Guarijios o Makirawe, Tepehuanos u Ódami y los Rarámuris.

Cada una de estas comunidades contribuye a la rica diversidad cultural de la región, preservando costumbres y modos de vida que han perdurado a lo largo de los siglos.

Los Rarámuris: Guardianes de Tradiciones Ancestrales.

Los Rarámuris, también conocidos como el pueblo Tarahumara, habitan en chozas de troncos de árbol que se encuentran dispersas por las laderas de las montañas y los arroyos, en las altas mesetas de la Sierra Tarahumara. Estas viviendas, inalteradas desde tiempos precolombinos, carecen de sillas y mesas, reflejando un estilo de vida sencillo y en armonía con la naturaleza.

Las fiestas son el corazón de la vida comunitaria rarámuri. Conocidas como kórima, estas celebraciones son fundamentales para la cohesión social, construyendo redes de parentesco y apoyo mutuo. Durante estas fiestas, se resuelven problemas comunitarios y las autoridades pronuncian discursos (nawésari) para recordar a todos lo que significa ser un buen rarámuri.

Preservación de la Lengua y Cultura.

La lengua rarámuri se conserva a través de la tradición oral, transmitida de generación en generación. En el noreste de México, esta lengua es hablada por 85 mil personas, lo que refleja su vitalidad y la importancia de su preservación cultural.

La Temporada de Siembra: Un Ritual de Vida.

De abril a junio, la Sierra Tarahumara Alta y Baja se convierte en un hervidero de actividad agrícola. Durante esta temporada, los rarámuris y otras comunidades indígenas cosechan alrededor de 13 tipos de maíces nativos, cada uno con características únicas y adaptadas a las condiciones locales.

Diversidad del Maíz: Un Tesoro Agrícola.

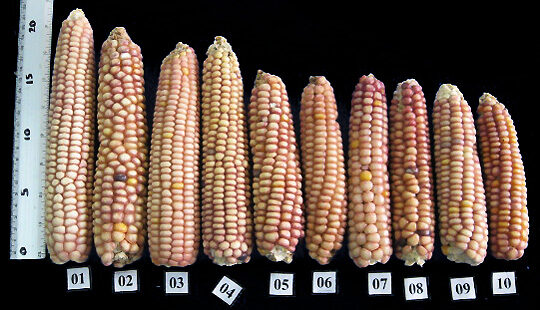

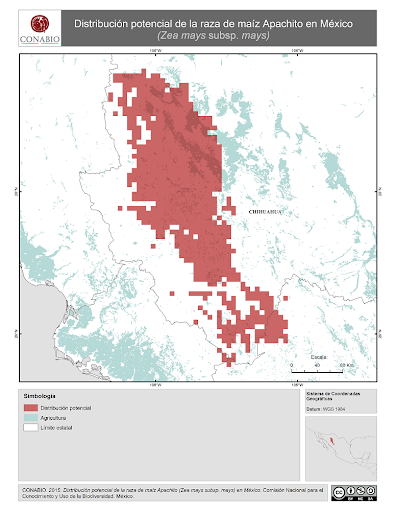

- Apachito: Caracterizado por un ciclo vegetativo corto, baja altura y alta producción de tallos secundarios. Sus mazorcas son alargadas y cilíndricas con granos semicristalinos a cristalinos de color amarillo, blanco y rosado. Esta raza es endémica del estado de Chihuahua, especialmente en la Sierra Tarahumara.

- Azul: Sus mazorcas alargadas tienen granos cristalinos y semi harinosos de color azul a violáceo en la aleurona. También es endémica de Chihuahua, y se distribuye en la Sierra Tarahumara.

- Complejo Serrano de Jalisco: Las mazorcas son cónicas y alargadas, con granos de textura cristalina a semi-dentada y colores que van del blanco al amarillo, rojo y tonalidades de anaranjado.

- Cristalino de Chihuahua: Mazorcas alargadas y cilíndricas con granos cristalinos y semicristalinos de color amarillo y blanco. Adaptado a gran altitud (1,900-2,200 m) en el centro-oeste y noreste de Chihuahua y la Sierra Tarahumara.

- Gordo: Mazorcas alargadas y semi-elípticas con granos grandes de textura harinosa, generalmente blancos. Esta raza es endémica de Chihuahua, desde Janos hasta Guadalupe y Calvo.

- Mountain Yellow (Amarillo de Montaña): Mazorcas cónicas con granos mayormente cristalinos y endospermo amarillo.

Conservación y Respetos a las Tradiciones y el Medio Ambiente.

Es crucial que la riqueza cultural y agrícola de la Sierra Tarahumara sea protegida y respetada. Las etnias indígenas, como los rarámuris, han preservado sus costumbres y su lengua a lo largo de los siglos, y su modo de vida debe ser valorado y apoyado.

Además, es esencial proteger el hábitat natural de la región y evitar prácticas destructivas como la caza furtiva y la destrucción del hábitat. La Sierra Tarahumara no solo es un refugio para la biodiversidad, sino también un patrimonio cultural invaluable que debe ser preservado para las futuras generaciones.

Por: Gorki Rodríguez.